この記事では、2019年10月から実施される年金生活者支援給付金制度について、説明します。

年金生活者支援給付金は、請求手続きをしないと、もらえません。

原則、請求書を提出した翌月分から、もらえるようになるので、請求手続きが遅れると、支給開始が遅くなってしまいます。

この記事を読んで、手続きの仕方などを確認し、損をしないようにしましょう。

高齢者の場合、年金手続きをうっかり忘れてしまうことが、少なくありません。

親や祖父母が高齢な場合は、きちんと請求手続きができているか、確認してあげてください。

目次

年金生活者支援給付金の目的

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が少なく、金銭的な援助が必要な人に対して、福祉的な給付を支給することにより、支援を図ることを目的としています。

つまり、年金収入と年金以外の所得の合計が所得基準額以下の場合に、お金がもらえる制度です。

支給要件を満たしている限り、年金と同じように、継続的にもらえます。

年金生活者支援給付金の名称

●老齢基礎年金をもらっている人に、支給される支援給付金

・老齢基礎年金生活者支援給付金(対象者:約610万人)

※前年の年金収入+前年の所得金額=779,300円以下の場合、もらえる。

・補足的老齢基礎年金生活者支援給付金(対象者:約160万人)

※前年の年金収入+前年の所得金額=779,301円~879,300以下の場合、もらえる。

●障害基礎年金をもらっている人に、支給される支援給付金

・障害基礎年金生活者支援給付金

●遺族基礎年金をもらっている人に、支給される支援給付金

・遺族基礎年金生活者支援給付金

(対象者:障害と遺族の支援給付金をあわせて約200万人)

老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金をもらうための要件

次の①~③の要件を、すべて満たすともらえます。

①65歳以上で老齢基礎年金をもらっていること。

※旧法の老齢年金、旧法の共済組合の退職年金などを含む。

②請求者の世帯全員が市町村民税が非課税になっていること。

③前年の年金収入額と前年の所得金額の合計が、879,300円以下であること。

※年金収入には税金が非課税となる障害年金や遺族年金は含まれません。

老齢年金生活者支援給付金の計算式

老齢年金生活者支援給付金のもらう金額は、次の計算式で計算されます。

①給付基準額(5,000円)×保険料を納めた月数×480月

②老齢基礎年金の満額(780,100円)×1/4免除以外の免除月数×1/6÷480×1/12

※1/4免除期間の場合は1/12をかけます。

①と②の計算式で計算した金額を、合算した金額がもらえます。

【例1】20歳~60歳まで、すべて保険料を納付した場合

5,000円×480月÷480月=5,000円(月額)

月額:5,000円(年額:60,000円)もらえる。

【例2】20歳~60歳まで、すべて全額免除期間だった場合

780,100円×480月×1/6÷480月×1/12=10,835円(月額)

月額:10,835円(年額:130,020円)もらえる。

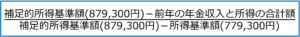

補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式

補足的老齢年金生活者支援給付金のもらう金額は、次の計算式で計算されます。

①給付基準額(5,000円)×保険料を納めた月数×480月×調整支給率

・調整支給率とは次の式で計算した率のことです。

※前年の年金と前年の所得の合計が、増加するほど支給調整率が低くなり、もらえる支援給付金が少なくなります。

老齢年金の支援給付金のもらえる金額は、加入記録がわからないと計算できません。

支援給付金のもらえる金額が知りたい場合は、年金事務所で試算してもらいましょう。

障害年金生活者支援給付金をもらうための要件

次の①~②の要件を、すべて満たすともらえます。

①障害基礎年金をもらっていること。

※旧法、旧共済組合法の障害年金、その他障害年金を含む。

②前年の所得が基準額以下であること。

基準額=4,610,000円+扶養親族による加算額

※扶養親族による加算額=①+②+③+④+⑤

①70歳以上の配偶者:48万円

②70歳以上の扶養親族:1人につき48万円

③19歳以上23歳未満の扶養親族:1人につき63万円

④16歳以上19歳未満の扶養親族:1人につき63万円

⑤①~④以外の扶養親族:1人につき38万円

障害年金生活者支援給付金のもらえる金額

〇障害基礎年金生活者支援給付金

- 障害基礎年金2級をもらっている人

月額:5,000円(年額:60,000円)

- 障害基礎年金1級をもらっている人

月額:6,250円(年額:75,000円)→2級の1.25倍

※障害基礎年金の等級に変更があった場合、金額が 改訂されます。

遺族年金生活者支援給付金をもらうための要件

次の①~②の要件を、すべて満たすともらえます。

①遺族基礎年金をもらっていること。

②前年の所得が基準額以下であること。

※基準額は障害年金生活者支援給付金で、説明したのと同じです。

遺族年金生活者支援給付金のもらえる金額

〇遺族年金生活者支援給付金

月額:5,000円(年額:60,000円)

※2人以上の子供が遺族基礎年金をもらっている場合は、もらっている子供の数で割った金額がそれぞれの子供に支給されます。

【例】遺族基礎年金を2人の子供がもらっている場合

それぞれの子供に月額2,500円ずつ支給されます。

年金生活者支援給付金がもらえなくなる事由

もらう要件を満たしていたとしても、次の①~④に該当すると、年金生活者支援給付金はもらえません。

①基礎年金の全額が支給停止になっている場合。

②日本国内に住所を有していない場合。

③刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合。

④少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合。

年金生活者支援給付金はいつ請求手続きをすればいいの?

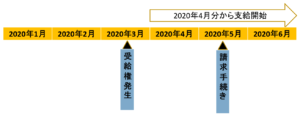

●2019年4月1日時点で、支援給付金をもらう要件を満たしている人

2019年9月中旬ごろに、請求書が郵送で届きます。

ハガキ形式の請求書が届くので、氏名などを記入し、切手を貼ってポストに投函すれば、手続きは終わりです。

●2019年4月以降にもらう要件を満たす人→年金の請求手続きや、変更の届出を提出して、基礎年金がもらえるようになる人

年金事務所に請求書などを提出する時に、支援給付金請求書もいっしょに提出します。

※支援給付金の請求が必要な場合は、窓口の人が教えてくれます。

年金事務所に郵送で請求書などの書類を提出する場合は、支援給付金請求手続きが必要なことを教えてもらえない可能性があります。

郵送で請求書などを提出する場合も、一度年金事務所で記入の仕方や添付書類について、確認することをオススメします。

年金生活者支援給付金は、請求手続きすることにより、もらう権利が発生します。

原則、請求手続きをした翌月分から、もらえるようになります。遡ってもらえないため、すみやかに請求手続きをする必要があります。

ただし、特例に該当する場合は、もらえるようになった時点まで、遡ってもらえます。

年金生活者支援給付金が遡ってもらえるようになる特例

年金生活者支援給付金が、遡ってもらえる特例は3つあります。

①法改正前に支給要件に該当している人の特例(2019年10月1日以前に、支援給付金をもらう要件を満たしている場合)

2019年12月末日までに手続きをした場合は、2019年10月分からもらえる。

②法改正後に支給要件に該当する人の特例(法施行日から2ヶ月を経過するまでに支給要件に該当する場合)

2019年12月末日までに手続きをした場合は、支給要件に該当した翌月分からもらえる。

③法改正後に支給要件に該当する人の特例(基礎年金の受給権発生日から3ヶ月以内に請求手続きをした場合)

基礎年金のもらう権利が発生した月の翌月分からもらえる。

年金の請求手続きを、受給権発生から3ヶ月以上経過した後にしてしまうと、支援給付金は請求書を提出した月の翌月分からしか、もらえません。

遡ってもらえないので、注意が必要です。

年金生活者支援給付金請求書の記入の仕方

年金生活者支援給付金請求書の記入は、とても簡単です。請求書に添付する書類も、原則ありません。

添付書類が必要になるのは、次のようなケースです。

①マイナンバーが基礎年金番号と紐づけされていない場合や、市町村と情報連携が取れないなくて、世帯情報や所得情報が年金事務所で確認できないケース。

支援給付金請求書を窓口で提出する時に、添付書類が必要なことを教えてくれます。

②障害年金や遺族年金の支援給付金を請求する場合で、16歳以上19歳未満の扶養親族や配偶者の有無によって、支援給付金がもらえるようになるケース

16歳以上19歳未満の扶養親族については、市町村と情報連携できません。市町村によっては、配偶者の有無も情報連携できない場合があります。そのため、16歳以上19歳未満の扶養親族や配偶者の有無によって、所得基準を満たして支援給付金がもらえるようになる場合は、年金事務所に早めに確認しましょう。(手続きが必要となります。)

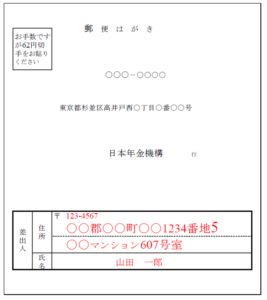

年金生活者支援給付金(ハガキ)の記入の仕方

ハガキの表には、郵便番号、住所、名前を記入します。住所は市区または郡から、記入しましょう。

ハガキの表には、郵便番号、住所、名前を記入します。住所は市区または郡から、記入しましょう。

ハガキの裏には、提出する日付(郵送する日付)、名前、電話番号を記入します。

ハガキの裏には、提出する日付(郵送する日付)、名前、電話番号を記入します。

※裏面に目隠しシールを貼って、切手を貼り、ポストに投函しましょう。

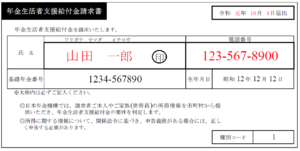

年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)の記入の仕方

A4サイズの請求書は、上半分が請求者が記入する欄です。

A4サイズの請求書は、上半分が請求者が記入する欄です。

上記のように、赤字の部分を記入しましょう。